外観完成予想CG※1※2

大阪の歴史を物語る、

伝統文化を受け継ぐ地へ。

古の風情とともに、

大阪らしい深い趣が漂う天満橋。

水辺とともに育まれてきた、

歴史と文化が織りなす美しい情景が、

今も大切に受け継がれています。

1.天神祭 奉納花火 2.天神祭 船渡御 3.天神祭 陸渡御

天神祭 奉納花火

天神祭 奉納花火1,000年の時を超え

継がれる神事。

「天神祭」※2の

ハイライトが目前に。

「天神祭」は、大阪天満宮において

951年に行われた神事が始まりとされ、

祇園祭や神田祭に並ぶ

日本三大祭として数えられます。

毎年7月25日(本宮)の夜には、

100隻あまりの船が大川を行き交う

船渡御が行われ、

大阪の夜空を

美しく彩る奉納花火が打ち上げられます。

大川に映る篝火や提灯灯り、

花火などの華麗な姿から

“火と水の祭典”とも呼ばれています。

浪速天満祭 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

浪速天満祭 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

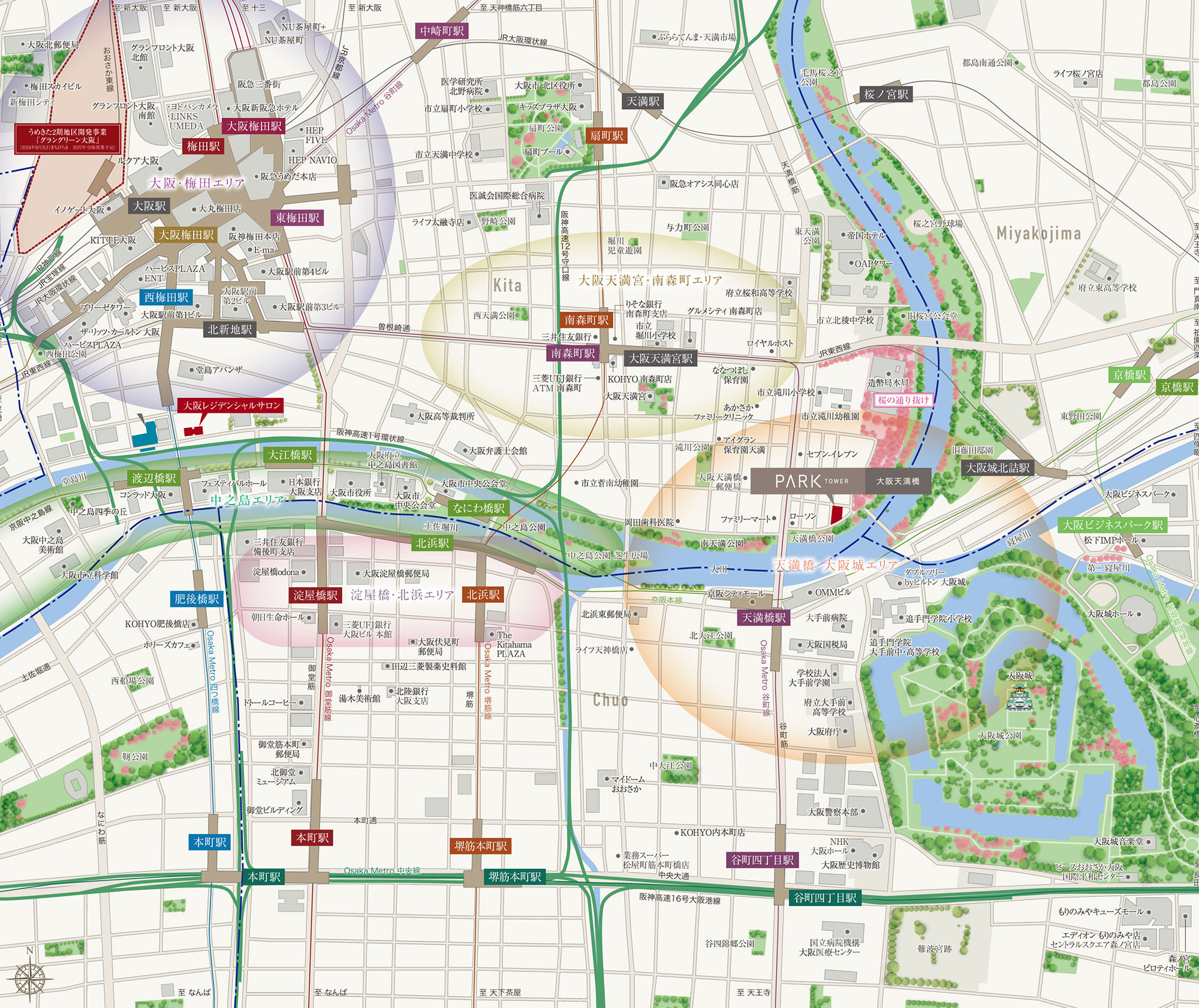

水都大阪、発展の源流。

大阪発展の礎となった水運文化。

「天下の台所」と称された

水都の原型。

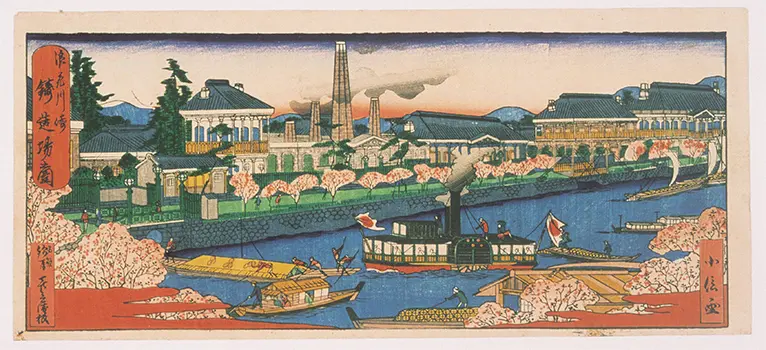

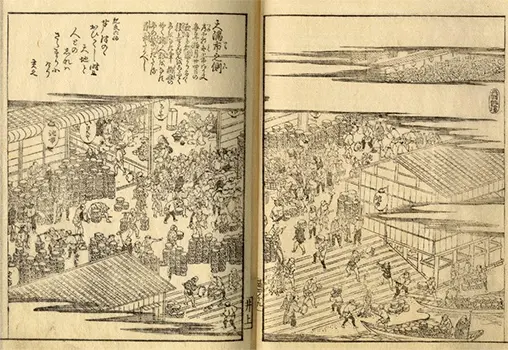

豊臣秀吉による大坂城築城を発端に、網目のように堀川をはり巡らせた城下町が整備され、水運を基軸としたまちづくりが始まりました。江戸時代には、諸大名の蔵屋敷や市場などが大川沿いに設けられ、全国から人・物・情報が集まり広まる「天下の台所」として発展。明治時代に入ると、幕末の混乱した貨幣制度を立て直すために、新政府によって造幣局を建設。造幣局は、大阪夏の陣で損傷した大坂城再建に貢献した、藤堂藩の蔵屋敷と里桜とともに受け継がれたと言われています。

摂津名所図会「天満市之側」

出典:大阪市立図書館デジタルアーカイブ

浪花川崎鑄造場之圖

出典:関西大学デジタルアーカイブ

水運文化の要所、

浪華の三大橋「天満橋」。

浪華八百八橋と呼ばれるほど多くの橋が架けられる大阪の中でも、「浪華の三大橋」のひとつに数えられる天満橋。付近には、京都と大阪をつなぐ船着場が設けられ、大坂城や市場などを行き交う人や物を結ぶ、水運の要所として栄えました。

諸国名橋奇覧 摂州天満橋(絵師/葛飾北斎)

出典:大阪歴史博物館

浪花百景「あみ嶋風景」(左)と「天満ばし風景」(右)

出典:大阪市立図書館デジタルアーカイブ

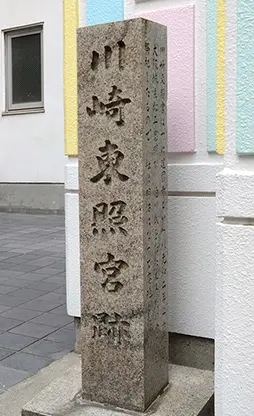

徳川家康を祀り、幕府の権威を

大阪に示した「川崎東照宮」。

大坂夏の陣の後、江戸幕府の権威を示すために、徳川家の東照宮を建立したと言われる「川崎東照宮」。現在では市立滝川小学校正門前に石碑が残されていますが、当時は世界遺産「日光東照宮」に劣らない社殿があったとされています。

川崎東御宮跡

(徒歩6分/約480m)

浪花百景「川崎御宮(国員画)」

出典:大阪市立図書館デジタルアーカイブ

※掲載の写真は2024年4月・7月に撮影したものです。

※掲載の情報は、2025年7月現在の情報をもとに作成しておりますので、今後変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※現地からの徒歩分数は、80mを1分として算出し、端数は切り上げております。

※各完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。施工上の都合、行政官庁の指導等により変更が生じる場合がございます。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。表現されている植栽は初期の生育期間を経た状態のものを想定して描いており、竣工時は植物の生育を見込んで必要な間隔をとって植えております。

※1.掲載の外観完成予想CGは、現地南東方向からの航空写真(2024年7月撮影)と天神祭奉納花火(2024年7月撮影)に完成予想CGを合成したもので、実際とは異なります。本表示は販売住戸から花火が見えることを保証するものではありません。眺望・景観は、各階・各住戸により異なり、今後の周辺環境の変化に伴い将来にわたって保証されるものではありません。

※2.天神祭及び天神祭奉納花火は、今後、開催の中止や場所・内容などの変更が生じる可能性があります。